© Inconnu

Rien n'est plus ravigotant que du bon journalisme chipé à la radio ou à la télévision. Cela existe, bien sûr, et c'est heureux. On écoutait l'autre dimanche sur France Inter (le 17 août), l'émission de Véronique Julia,

"l'Enquête de la rédaction". En huit minutes chrono, tout était dit avec clarté sur un sujet qu'on aurait bien tort de croire petit. Formidable moment ! On y évoquait ce qu'il est convenu d'appeler, chez les consultants de tout acabit (ces nouveau Diafoirus sortis du

"Malade imaginaire" de Molière, le

lean management. Observons au passage cette nouvelle manie médiatico-publicitaire : on emploie l'anglais de cuisine - le "globish" - dans deux grandes occasions : soit pour faire branché, façon Pascale Clark; soit pour maquiller en réforme une régression sociale manifeste.

L'expression lean

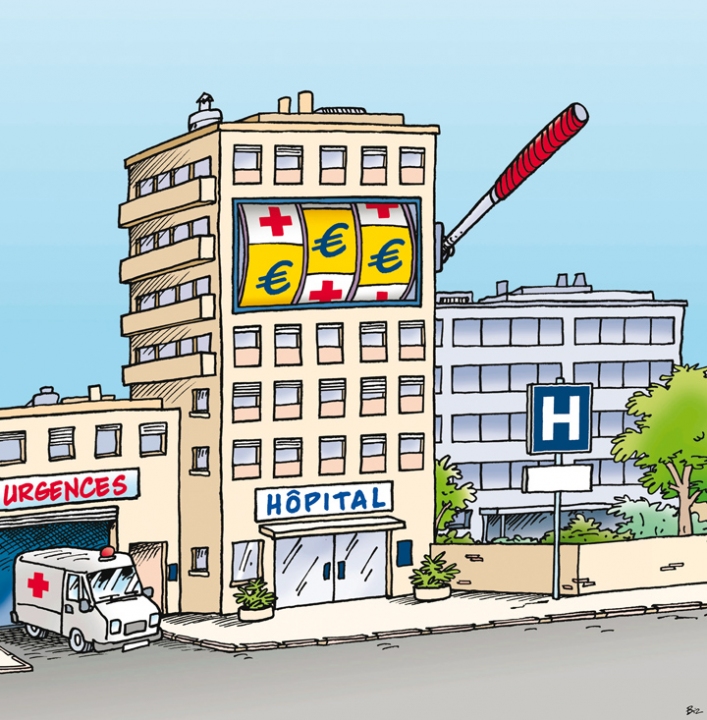

management est une de ces litotes stratégiques. Elle désigne le dégraissage social en le faisant passer pour une astucieuse innovation. Dans l'enquête de Véronique Julia, il était question de l'application de ce truc au monde hospitalier, c'est-à-dire à la maladie, à la souffrance, à la peine des humains. L'inévitable consultant venu, non pas de chez Molière, mais du cabinet international Kurt Salmon, nous vanta suavement les mérites du

lean. Il permet, disait-il, d'optimiser les processus, de gagner en productivité, de fonctionner à flux tendu et de gagner du temps (je reprends ici le dialecte ordinaire dans lequel s'expriment nos troubadours du management). Bref, grâce au

lean, on allait pouvoir non seulement faire des économies, tenir mieux serrés les budgets, mais prodiguer des soins de meilleure qualité puisque les patients

"attendront moins". Pardi ! A ce stade, l'attention de l'auditeur se trouvait déjà captée par l'inanité manifeste de cette langue de bois. Notre attention le fut plus encore lorsqu'on donna la parole aux intéressées, à les savoir les infirmières sur les épaules de qui repose toute l'affaire. Dans leur écrasante majorité, elles étaient consternées, révoltées, découragées.

© Inconnu

Tout se ramène en définitive à un

"challenge" (sic) qui est, par essence, déraisonnable : industrialiser la médecine hospitalière. Il s'agira de définir chacun des soins pour lui attribuer une durée réglementaire, du genre sept minutes pour une toilette, un peu moins pour une perfusion. Et jamais une de plus ! En sus du poids que fait peser sur les infirmières ce stakhanovisme haletant, l'idée de calibrer, jusque dans ses moindres détails, la relation au malade correspond à une barbarie tellement branchée qu'elle n'est même plus consciente de sa sottise.

© Inconnu

Je mets au défi quiconque aurait écouté le témoignage de Constance de ne pas être atterré. A 34 ans, cette jeune infirmière a choisi d'abandonner un métier qu'elle aimait et s'en explique avec justesse :

"J'étais entrée dans un hôpital. Je me retrouve dans une entreprise." La goutte d'eau ? Le reproche qui lui fut fait un jour d'être restée dix minutes de trop auprès d'un patient.

"Il pleurait, explique-t-elle,

je ne pouvais pas le quitter si vite." Chez ses collègues, l'absentéisme se développe, comme les arrêts maladie. Qui s'en étonnera ? Vouloir industrialiser la Santé est aussi vain que de prétendre normaliser les aléas de la vie, étalonner la souffrance et la solitude, claustrer la vie elle-même dans un chiffrage impérieux, ne plus soigner - au sens humain du terme - mais produire du soin, tout cela ressemble à un délire psychotique. Et collectif. En sommes-nous déjà la ?

Commentaire : A l'heure du rendement et de la déshumanisation, le système hospitalier, c'est aussi ça :

- Les hopitaux, le meilleur des endroits pour devenir malade

- Des hôpitaux britanniques refusent de soigner certains patients cancéreux car ils sont trop vieux

- Les hôpitaux britanniques laissent des patients mourir pour économiser de l'argent