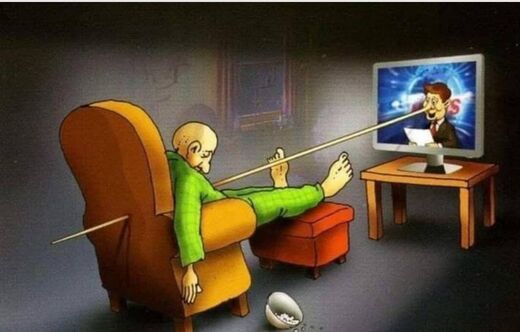

Commentaire : On mesure l'étendue de notre impuissance face à l'emballement de la machine étatique : les dirigeants politiques prennent pour nous des décisions d'une importance vitales et nous avons plus que jamais la sensation de ne rien pouvoir y faire. On apprend ici et là que telle loi est votée et que telle chose est interdite ; on se rend compte que le système ainsi conçu est parfait dans sa monstruosité, qu'il porte de le nom de démocratie ou de dictature. Nous avons été définitivement écarté du moindre processus décisionnel et voici que la classe politique tente de nous imposer sa vision distordue de la réalité en tentant de redéfinir la notion même de liberté. La bonne nouvelle, c'est qu'il nous reste encore, pour l'instant, la liberté de pouvoir tirer des leçons de toute chose en toute situation... tant que perdure l'envie de comprendre et de donner un sens à ce qui nous arrive.

La révision de la loi sur l'état d'urgence survenue aux lendemains des attaques du 13 novembre a accru les prérogatives de la bureaucratie française. Ce régime renforce sa capacité à prendre à titre préventif des mesures privatives de liberté tout en affaiblissant le rôle du pouvoir juridictionnel. Sans surprise, le gouvernement cherche à constitutionnaliser et à banaliser ce régime d'exception.

C'est ainsi que François Hollande envisage de prolonger l'utilisation de ces pouvoirs extraordinaires. Mieux encore, le Premier ministre Manuel Valls a déclaré sur la BBC que ce régime pourrait durer jusqu'à ce que l'État islamique soit définitivement vaincu, ce qui peut prendre plusieurs mois, voire plusieurs années. Le gouvernement semble déterminé à exploiter les peurs des populations pour entretenir l'idée que leur sécurité implique de nouveaux compromis avec la primauté du droit. Cette opposition entre la liberté et la sécurité est la stratégie politique la plus vieille du monde pour fabriquer le consentement des populations à la puissance gouvernementale. Il est important de déconstruire ce mythe sans quoi nous serions amenés, par notre docilité, à mettre notre sécurité en péril.

La liberté est la première source de sécurité

Contrairement aux idées reçues, la primauté du droit n'est pas synonyme de laxisme. Elle est au contraire la garantie d'une autorité forte et intransigeante dans ses justes attributions : la protection des populations face aux agressions publiques et privées. C'est cette protection qui constitue le socle de la sécurité collective. Hélas celle-ci s'effrite progressivement du fait des évolutions hasardeuses des politiques répressives. Les mesures privatives de liberté ont en effet tendance à se déconnecter de plus en plus de la notion de responsabilité pour glisser vers celle, plus arbitraire, de dangerosité.

La célèbre juriste française Mireille Delmas-Marty qualifie ce phénomène de « déshumanisation du droit pénal » (1). Autant de dynamiques en rupture avec la tradition juridique héritée de l'époque classique. La philosophie répressive moderne puise en effet ses sources dans la période des Lumières et notamment chez des penseurs comme Beccaria. Celui-ci rappelait que « plus le souverain [...] conserve de liberté à ses sujets, plus la sûreté publique est sacrée et inviolable, plus les peines sont justes.(2) »

Il s'ensuit nécessairement que la sûreté ne peut être préservée que lorsque la sanction privative de liberté est liée à la responsabilité individuelle. Or si cette responsabilité correspond au fait de devoir répondre des actes que l'on a commis, convenons de la difficulté de la rendre soluble dans un régime de répression préventive. La banalisation de la répression préventive s'inscrit finalement dans un processus amorcé bien plus tôt (3) et contre lequel Montesquieu avertissait déjà en énonçant que la liberté et la sûreté résident essentiellement dans la « bonté des lois criminelles (4) ».

La sécurité collective est donc incompatible avec cette dynamique répressive qui imprègne l'action humaine d'une certaine forme de fatalisme aux antipodes de la volonté supposée caractériser la spécificité de celle-ci. Le redoutable culte du risque zéro qui nourrit cette vision n'est que le symptôme d'une société contaminée par l'illusion qu'il serait possible d'éradiquer la criminalité privée, par la répression préventive, sans lui substituer une criminalité publique bien plus dangereuse dans la mesure où celle-ci est légale et mieux institutionnalisée.

Contrairement à la liberté, l'état d'urgence augmente la violence dans la société

Il faut en effet remarquer que loin d'avoir diminué les actes délictuels et criminels voire la violence au sens large, l'état d'urgence a de facto provoqué l'explosion de celle-ci. Après tout, ce qu'on appelle pudiquement une assignation à résidence préventive n'est dans les faits ni plus ni moins qu'une forme sophistiquée de séquestration. Au 21 janvier, 382 assignations à résidence ont été décidées. Un particulier qui s'adonne à cette pratique s'expose pourtant à 20 ans de réclusion criminelle selon l'article 224-1 du Code pénal français.Les perquisitions administratives ne sont quant à elles ni plus ni moins que des violations de domicile. Le Code pénal mentionne également cet acte délictuel en son article 226-6. Le gouvernement en aurait ordonné 3099 à la même date. Enfin les diverses interdictions de manifester sont elles aussi des comportements condamnés par le même code. Il s'agit ici de l'article 431-1. On le voit, une société qui confère aux organismes gouvernementaux le privilège d'être au-dessus du droit n'est en rien plus sûre et moins violente. Au contraire. C'est d'autant plus vrai que l'écrasante majorité de ces infractions commises par l'administration n'avait aucun rapport avec la lutte contre le terrorisme. En effet, seulement quatre procédures en lien avec le terrorisme auraient été ouvertes. Enfin beaucoup d'infractions constatées par l'administration ne constituaient pas des actes hostiles vis-à-vis de la propriété d'autrui. C'est notamment le cas des détenteurs de drogues ou d'armes.

Ainsi, plutôt que de gaspiller énormément de temps et de ressources à violer les droits des individus, une autre stratégie de sécurité consisterait justement à remettre le droit au-dessus de l'administration en consacrant l'entière puissance de la violence légale à ce que devrait être son juste et unique rôle : réprimer les comportements belliqueux. Par exemple, au-lieu de pourchasser les individus qui possèdent des armes et des drogues, assouplir les réglementations sur le commerce des stupéfiants et des armes permettrait de diminuer la violence publique et privée en affaiblissant les filières clandestines tout en libérant les ressources policières, judiciaires et pénitentiaires.

Ainsi l'administration serait plus apte à lutter efficacement contre les véritables bandits que sont les voleurs, les violeurs, les meurtriers et plus généralement les cellules terroristes dont les frontières avec les cartels qui prospèrent sur les restrictions gouvernementales sont plus que poreuses.

Enfin, comme l'écrivait très justement Erri de Luca dans Libération deux jours après le 13 novembre, la société civile ne peut pas se permettre de déléguer entièrement sa sécurité au gouvernement. Cette logique de monopole est non seulement inefficace mais également contre-productive puisqu'elle tend à affaiblir les libertés individuelles. Ce constat doit nous amener à défendre la décentralisation du marché de la protection pour mieux satisfaire la multiplicité des besoins en matière de sécurité plutôt que de verser dans une surenchère autoritaire qui a toutes les chances de ne pas fonctionner.

Constitutionnaliser l'état d'urgence ?

Malgré notre scepticisme à l'égard de la surenchère autoritaire, il y a tout de même lieu de relever un point positif. Inscrire l'état d'urgence dans la Constitution n'aggravera point la situation de la France. En effet, l'intérêt d'inscrire de nouvelles prérogatives dans la Constitution réside dans la possibilité de réduire la portée du contrôle de constitutionnalité des mesures prises au nom de celles-ci. Sauf que l'utilité du Conseil constitutionnel est en fait parfaitement discutable puisqu'il n'applique pas la Constitution à la lettre. Ses récentes décisions en matière de libertés civiles et notamment celle qui valide la surveillance de masse le montrent.

Si cette « juridiction » faisait réellement son travail et appliquait ces fameux droits que sont la liberté, la propriété, la sûreté et le droit de résistance à l'oppression mentionnés à l'article 2 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen (DDHC), la France serait probablement débarrassée de l'essentiel du carcan normatif qui mine le bien-être des populations. Nous aurions ainsi, contrairement à la situation actuelle et conformément aux vœux de Frédéric Bastiat, « le gouvernement le plus simple, le plus économique, le moins lourd, le moins senti, le moins responsable, le plus juste, et par conséquent le plus solide qu'on puisse imaginer, quelle que fût d'ailleurs sa forme politique. (5) » Nul besoin pour un gouvernement zélé de perdre son temps à neutraliser un contre-pouvoir inopérant. Et mieux encore, nul besoin de réviser un texte qui, si l'on en croit l'article 16 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen (6), n'existe pas.

Notes :

1. Mireille Delmas-Marty, Libertés et sûretés dans un monde dangereux, Seuil, 2010, 273 p.

2. Cesare Beccaria, Des délits et des peines, Paris, Institut Coppet, 2011, p. 14.

3. L'ordre juridique français comporte en effet déjà divers dispositifs pénaux préventifs comme l'association de malfaiteurs (article 450-1 du code pénal) ou la très controversée rétention de sûreté notamment mentionnée aux articles 706-53-13 et R. 53-8-53 et suivants du code de procédure pénal.

4. Montesquieu, De l'esprit des lois, Livre XII, Chapitre II, Paris, Gallimard 1995, p. 130.

5. Frédéric Bastiat, La Loi, Paris, Institut Coppet, 2011, p. 8.

6. Toute Société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution.

Je suis lucide au final....

(1) en fait mon pays c'est l'univers. ni dieu, ni maitre, ni frontière. J'ai le droit "divin" d'experimenter en conscience les mystères du monde de mon existence.

ainsi les "saint sacrements" de la natures bien qu'interdit m'ont ouvert les portes de ma libération prochaine.

en fait les seules choses interdites aux humains c'est leur développement personnel en tant qu'entités libres, autonomes et égales devant le mystère de notre "création".

nous somme partagés entre deux promesses : celle d'un démiurge menteur et trompeur et celle d'une immortalité évidente.

quand l'homme ne craint plus la mort, il ne craint plus personne. c'était du chantage quoi...

"celui qui se transforme en bête se libère de la douleur d'être un homme" docteur Johnson