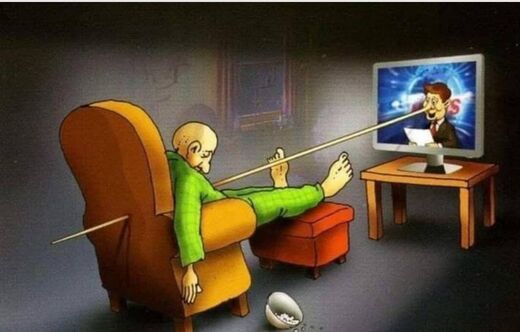

Voilà près de dix années que je mène une vie de cadre sans histoire, je paye beaucoup d'impôts, entre autres destinés à la sécurité sociale, mais je ne le regrette pas, j'ai une immense confiance dans le système médical français ; j'en ai peu de preuves concrètes, car je suis très rarement malade, mais j'entends les médias louer en chœur l'exceptionnel système de santé à la française, et je les crois.

Je les crois et en éprouve une certaine fierté nationale. Quelle chance de savoir que lorsqu'un citoyen est malade, qu'il a besoin d'aide, il peut compter sur un réseau médical gratuit, disponible et efficace...

... jusqu'à ce matin de septembre 2008, un matin presque comme les autres. Je me prépare à aller au travail, et comme souvent, je suis en retard. Afin de gagner quelques secondes, j'ai pris pour habitude de me brosser les dents avec la main droite tout en refermant le tube de dentifrice avec la main gauche. Cela fait des années que je procède ainsi, mais ce matin-là, pour quelque obscure raison, le tube de dentifrice fait de la résistance, et après plusieurs tentatives infructueuses, il faut que je recoure finalement à ma main droite pour refermer le tube récalcitrant.

Rebelote le matin suivant et le matin qui suit. La fermeture de ce tube est de plus en plus difficile, et je commence à me demander si le problème vient du dentifrice ou plutôt de ma main.

Les semaines passent, et il devient clair que ma main a un problème, j'éprouve des difficultés à effectuer certains mouvements fins. Je ressens parfois des fourmillements. Rien de bien grave sans doute ; je décide néanmoins de consulter.

N'ayant pas eu de problèmes de santé depuis des années, je n'ai pas de médecin traitant. J'en trouve un à la hâte près de mon domicile. Tout au long de mes pérégrinations, il prescrira ce que je lui demande et encaissera ses honoraires. À chacune de mes visites, sa salle d'attente était vide, cela aurait dû m'alerter. Sa réputation l'aurait-il précédé ?

En tout cas, je ne le verrai pas une seule fois prendre ma situation en main et tenter de trouver des solutions. Je lui demande de me prescrire une consultation avec un spécialiste de la médecine sportive. Après quelques recherches, j'identifie un médecin du sport renommé vers lequel je m'oriente.

1er diagnostic erroné

Le cabinet est situé dans un luxueux appartement haussmannien du centre ville, les honoraires dépassent très largement les conventions de la sécurité sociale mais quand il s'agit de sa santé on ne compte pas, n'est-ce pas ?

Après une heure passée dans une salle d'attente remplie de magazines sur les voitures de luxe et ornée de tableaux de mauvais goût, son éminence ouvre la porte capitonnée de son cabinet de consultation et appelle mon nom d'une voix monocorde. Mon cas ne semble guère l'intéresser et après une vague auscultation et quelques questions posées sans grande conviction, le praticien livre son verdict sur un ton péremptoire : inflammation du canal carpien gauche. Repos, antalgiques et anti-inflammatoires sont dûment prescrits. Je n'ai pas le temps de poser des questions sur le pourquoi, le comment, d'autres symptômes possibles, d'autres maux possibles. Il est le sachant, je suis l'ignorant, il suffit que je prenne consciencieusement mes pilules et dans quelques jours le mal sera passé.

Je prends donc religieusement mes pilules et après quelques semaines le mal n'est toujours pas passé, au contraire il a empiré. Les fourmillements sont plus fréquents, je suis incapable d'effectuer certains mouvements, j'ai moins de force dans la main. Et les symptômes se sont étendus au-delà du « territoire » du canal carpien. Je décide de consulter à nouveau tout en évitant prudemment le précédent praticien dont les certitudes n'avaient manifestement d'égal que l'incompétence.

2e diagnostic erroné

Cette fois-ci je demande à mon médecin traitant de m'orienter vers un spécialiste du système nerveux. Même quartier huppé, même dépassement d'honoraire, même agenda surchargé, mêmes délais dans la salle d'attente. Finalement le Messie apparaît, radieux dans sa blouse blanche. C'est à peine s'il me salue, vu le rythme auquel il a traité les patients précédents, j'imagine qu'il ne peut perdre son précieux temps en politesses superflues.

Le spécialiste n'est pas n'importe quel spécialiste. C'est un expert en électromyographie. L'électromyographe envoie des décharges électriques dans un nerf par le biais de deux aiguilles servant d'électrodes et enregistre la conductivité du segment nerveux testé. Le principe est intéressant, j'en demande plus à l'intéressé mais manifestement nous ne sommes pas là pour discuter technique. Après m'avoir fait remplir un questionnaire qui semble plus là pour le dédouaner de toute faute professionnelle que pour connaître le patient, il enfonce sans émotion et sans délicatesse ses aiguilles dans les nerfs brachiaux et les teste un à un.

Après quelques minutes d'attente, les résultats sont là et le spécialiste est formel, les courbes de réponses nerveuses ne peuvent mentir : je souffre d'un syndrome cubital, c'est à dire un pincement du nerf cubital au niveau du coude. Le spécialiste déclare fermement que la seule solution est une intervention chirurgicale.

Je demande plus d'information, les causes de ce pincement, des solutions thérapeutiques alternatives. Je n'obtiendrai que des silences exaspérés, des sourires condescendants et des demi-réponses. Il n'existe manifestement qu'une voie et c'est la sienne. Je quitte le cabinet après m'être allégé de 70 euros supplémentaires et rentre chez moi, l'électro-myogramme sous le coude (droit), soucieux de voir une intervention chirurgicale se profiler à l'horizon mais soulagé de connaître enfin la cause des maux qui duraient depuis plusieurs semaines.

Malgré l'inéluctabilité d'une opération chirurgicale je décide d'en savoir plus sur le syndrome cubital. J'apprends à mon grand étonnement qu'il s'agit dans la majeure partie des cas d'une affectation qui touche les travailleurs reproduisant le même mouvement du bras à longueur de journée durant des années et des années. Typiquement certains ouvriers travaillant dans les abattoirs et effectuant la même coupe des centaines de fois par jour peuvent souffrir à terme d'un syndrome cubital.

J'essaye sans succès d'identifier quel mouvement mobilisant fortement le coude je répète des centaines de fois par jour. Je n'en trouve évidemment aucun. Je ne passe pas mes journées à découper des carcasses, je mène une vie de cadre normale, je pratique différents sports mais reste bien loin de toute hyper-sollicitation du coude gauche. Peut-être que je souffre tout simplement d'une hypersensibilité du coude ?

Mes doutes sont rapidement levés car je ressens désormais des faiblesses et des picotements non seulement dans la main mais aussi dans l'avant-bras, le bras et l'épaule, soit en amont du coude. L'hypothèse du syndrome cubital est donc totalement écartée.

3e diagnostic erroné

Cela fait maintenant des mois que le problème se développe, la main, puis l'avant-bras, puis le bras, puis l'épaule. En parallèle, le reste de ma santé se dégrade : problèmes digestifs, maux de tête, fatigue récurrente. Je tente d'améliorer mon régime alimentaire, prend des suppléments alimentaires, fait des massages, je rencontre des kinésithérapeutes, des homéopathes, des ostéopathes, des acupuncteurs, des magnétiseurs, rien n'y fait.

Je décide alors de me rendre à l'hôpital. Au moins, je n'y paierai pas de dépassements d'honoraires, quitte à obtenir un diagnostic erroné autant le faire à moindre frais. Cette fois-ci les salles d'attente sont beaucoup moins classes. C'est bruyant, c'est sale, c'est bondé. Le personnel semble débordé et stressé. Je passe de secrétariat en secrétariat, de service en service. Après une journée d'attente je me vois orienté vers un traumatologue mais il n'est pas disponible aujourd'hui, il faudra que je revienne dans deux semaines.

Les deux semaines s'écoulent lentement, trop lentement. Les symptômes continuent à s'aggraver, mon épaule est plus faible, ma main perd de plus en plus de mobilité, mon bras est engourdi. Ma vie est de plus en plus rythmée par les symptômes et leur aggravation, les examens, les prises de médicaments, les espoirs de guérison et les désillusions. Sans que je m'en rende vraiment compte la maladie et la déprime prennent de plus en plus de place dans ma vie et les symptômes se font de plus en plus aigus.

Le jour du rendez-vous arrive enfin. Me voici de nouveau dans une salle d'attente lugubre. Un bureau pour enfant avec quelques crayons de couleur aux mines cassées entretiennent tant que faire se peut l'illusion qu'ici on se soucie de distraire les enfants pendant leur trop longue attente.

Paradoxalement l'hôpital est une des administrations où les délais sont les plus longs alors que ceux qui y attendent en sont le moins capables.

Lorsque je ne l'espérais plus le traumatologue apparait : fatigué, stressé, peut-être même résigné. Il me conduit dans un petit bureau impersonnel, froid et mal éclairé. J'entends les mêmes questions qu'on me rabâche depuis des mois et je prononce les mêmes réponses, mécaniquement. Le spécialiste suspecte un problème nerveux au niveau des cervicales, il ordonne une IRM du haut de la colonne vertébrale.

Mon dossier médical continue à s'épaissir et mon porte-monnaie continue lui à mincir.

Il faut compter près de deux mois pour obtenir une IRM, sauf bien sûr si on est un grand sportif ou si on connait un radiologue, ou un professeur influent... dans ce cas-là l'examen est immédiat.

Je ne suis pas un grand sportif et je crois bien n'avoir jamais croisé une seule éminence médicale dans mon cercle amical, je patienterai donc près de deux mois pour faire cette IRM.

Pendant ce temps-là ma santé continue à se dégrader. Mon bras gauche est presque totalement paralysé, ma jambe gauche commence à montrer des signes de faiblesse. Les problèmes de digestion et de fatigue empirent.

Arrive finalement le jour de l'IRM. Salle d'attente, injection de produit contrastant, les résultats ne seront disponibles que dans quelques jours. Le traumatologue m'annonce le résultat des courses. Il est formel, je souffre d'une hernie discale C5-C6. Selon le spécialiste, cette hernie explique la perte de motricité de mon bras gauche et la seule solution est une intervention chirurgicale qui permettra de réduire la compression nerveuse à l'origine de tous mes maux.

À ce stade, ma confiance dans le système de santé français est déjà sérieusement entamée. Je décide donc de vérifier les dires du traumatologue. Effectivement, certains nerfs moteurs des membres supérieurs passent bien entre la cervicale 5 et la cervicale 6, ce qui pourrait expliquer la paralysie partielle de mon bras, en revanche aucun nerf ne commandant les membres inférieurs ne passe à cet endroit. Je suis donc perplexe quant au dernier diagnostic prononcé.

En attendant, je minimise les efforts, préserve mes cervicales, fait des massages, porte même une minerve. Je consulte à ce titre un ostéopathe qui m'a été chaudement recommandé. La rencontre est courtoise, le praticien prend le temps de questionner, d'écouter, de comprendre. Il confesse qu'en vingt ans de pratique, il n'a jamais vu une hernie discale provoquer de tels effets.

4e diagnostic erroné

A contrario de ses prédécesseurs, il avoue ne pas être sûr de pouvoir poser un diagnostic juste. Il appelle des confrères, partage des réflexions et m'oriente le jour-même vers son collègue qui a été pendant plusieurs années le médecin du célèbre club de football de l'OM. Ce praticien prend mon cas au sérieux, il m'examine longuement, me fait passer de nombreux tests d'équilibre, de motricité, de coordination. C'est la première fois que j'ai le sentiment d'être vraiment écouté. Au final, il penche pour un problème neurologique et m'oriente vers un collègue neurologue.

Le même scénario se reproduit. Malgré mon insistance, la secrétaire refuse de me donner un rendez-vous en urgence. J'attendrai comme les autres. À nouveau, un bâtiment haussmannien, à nouveau, des dépassements d'honoraires. Je suis enfin face au neurologue. Il est manifestement pressé, et mon cas ne semble pas l'intéresser outre mesure. Il faut que j'insiste pour qu'il daigne prescrire une IRM.

Retour chez le médecin du sport avec la précieuse ordonnance. Je voudrais que les choses aillent vite pour enfin connaître la cause de mes maux. Le praticien, quant à lui, privilégie plutôt une approche qualitative, il ne faut pas faire une IRM dans l'urgence, et être sûr de trouver un bon médecin interprétateur. Il en connaît un et prend rendez-vous. Il me faudra attendre deux mois supplémentaires pour passer ladite IRM.

Ces deux derniers mois seront une véritable descente aux enfers. Désormais, mon bras est totalement paralysé, ma jambe gauche et la partie gauche de mon visage sont partiellement paralysées, ma digestion a disparu, j'ai des trous de mémoire, des maux de tête, des problèmes d'élocution, des troubles du sommeil. Je perds du poids à vue d'œil.

Je continue à consulter pour trouver une solution. Je rencontre généralement la même indifférence. On me recommande le repos, on me conseille d'éviter toute source de stress, on me prescrit des pilules au mieux inefficaces, au pire contre-productives.

Le jour de la 2e IRM arrive enfin. Cela fait une semaine que je ne mange plus, que je ne dors plus, que je ne bois plus. Je me traîne jusqu'à la clinique, patiente en salle d'attente dans un état de semi-coma. Finalement, on appelle mon nom. L'examen se passe sans encombre, je n'ai même plus la force de ressentir quelque claustrophobie dans cet espace confiné. Cette fois-ci, je ne peux me permettre d'attendre plusieurs jours les résultats des examens. J'insiste auprès de l'opérateur, qui finalement me donne une interprétation officieuse. Il voit une tumeur de la taille d'une mandarine dans la zone temporo-frontale. Selon lui, il s'agit d'un méningiome, la tumeur la plus courante et la plus bénigne. Cette interprétation sera confirmée dans le rapport d'examen officiel.

Je rentre à la maison dans un demi-sommeil. Abasourdi par la perspective d'un acte de neurochirurgie, mais soulagé d'enfin connaître la source de mes maux. À vrai dire, le soulagement l'emporte sur l'inquiétude, cette IRM explique enfin la cause des maux dont je souffre depuis des mois. Sitôt rentré à la maison, je me couche sans pouvoir vraiment dormir. Cela fait des jours que je passe l'essentiel de mon temps au lit dans un état végétatif : incapable de dormir et tout aussi incapable de me lever.

Au milieu de la nuit, mon état de santé se dégrade encore, je ne me sens plus capable de vivre beaucoup plus longtemps, la faiblesse grandit, la confusion se répand, les sensations deviennent encore plus floues, le peu de vitalité qui reste en moi semble s'évanouir. J'ai soudain la conviction intime que si je n'agis pas maintenant, la fin va arriver très rapidement. Je sais que si je n'agis pas, cette nuit sera la dernière.

Dans un dernier effort, je décide de me rendre aux urgences de l'hôpital. Je suis au bord du coma, j'ai perdu plus de dix kilogrammes. On me met sous perfusion. Quelques jours plus tard, le 29 juin 2009, je subirai cinq heures d'intervention chirurgicale. L'analyse pathologique révélera qu'en lieu et place d'un bénin méningiome, il s'agissait d'une tumeur cancéreuse dénommée « ependymome anaplasique », en phase terminale.

Il aura donc fallu attendre plus de neuf mois entre la survenue des premiers symptômes et l'identification de leur cause. Entre temps, quatre diagnostics erronés (inflammation du canal carpien, syndrôme cubital, hernie discale, méningiome) auront été prononcés avec les plus grandes certitudes et la plus grande impunité.

De longs mois où les erreurs de diagnostic auront considérablement retardé une intervention appropriée et sensiblement augmenté les séquelles réversibles et irréversibles.

Je vous ferai grâce des détails de l'opération chirurgicale, de la réanimation, des traitements, de la rééducation, des examens de contrôle, de toutes les paperasses et des visites médicales pour l'ALD30, des assurances privées, du congé maladie longue durée puis de la mise en invalidité.

Nous voici maintenant à la fin de l'année 2012. L'opération a eu lieu il y a plus de trois trois ans. Mon état de santé s'est progressivement amélioré, mais la phase de récupération a été longue et ponctuée d'interactions supplémentaires avec le système de santé français. Tous les symptômes ont disparu, je conserve seulement une paralysie partielle de la main.

Après ces années de pérégrinations médicales, j'ai suffisamment côtoyé notre système de santé pour en tirer quelques enseignements. Qu'ai-je appris de ces heures passées dans les salles d'attente, les cabinets, les laboratoires d'analyse, les chambres d'hôpital, les centres de rééducation ?

Gratuité des soins

En France, la gratuité des soins est un vieux souvenir depuis longtemps évanoui, politiques et médias tentent de maintenir l'illusion d'un des plus grands acquis sociaux du XXe siècle, la gratuité et l'accessibilité des soins, qu'ils ont systématiquement détruit au cours des dernières décennies.

Souvenons-nous que la Sécurité Sociale a été créée en 1946 en l'espace de seulement six mois par l'ex-résistant et ministre du travail de l'époque, Ambroise Crozat. L'immédiate après-guerre offrait une fenêtre d'opportunité étroite et rare. Les élites (industriels, banquiers, politiciens, médias...) étaient totalement discréditées aux yeux de la population à cause de leur patente collaboration avec les forces nazies.

Ce discrédit a permis l'émergence d'idées, de dirigeants, de lois protégeant vraiment le peuple. Mais dès le début des années 50, les élites pathocratiques allaient reprendre le pouvoir et détruire pierre par pierre ce qui avait été édifié dans l'intérêt du peuple, dont la Sécurité Sociale.

Refermons cette parenthèse historique et revenons à la prétendue gratuité des soins. Aujourd'hui, les dépassements d'honoraire sont légion, les remboursements des médicaments sont partiels, voire inexistants, les thérapies comme l'acupuncture et l'ostéopathie ne sont pas prises en charge. La part de remboursement de la Sécurité Sociale sur les prestations d'orthodontistes et d'opticiens sont ridicules. Tous les frais annexes de déplacement, d'hébergement, de restauration sont ignorés.

Celui qui pense que la nutrition pourrait avoir une influence sur sa santé (quelle hérésie !) et décide de réduire sa consommation d'OGM, de pesticides et de produits chimiques en optant par exemple pour des aliments bio devra en payer l'intégralité. Même chose pour les suppléments alimentaires ou l'homéopathie, marqués du sceau de l'inefficacité thérapeutique, voire de celui de la dangerosité par les mêmes autorités qui ont allègrement plébiscité et financé le Mediator pendant des décennies.

Pendant ce temps, les cures thermales sont couvertes par la Sécurité Sociale et permettent à certaines franges de la population (pas les plus démunies, comme vous l'aurez deviné) de s'offrir des séjours de balnéothérapie dans des cités thermales huppées aux frais de la princesse et de financer le développement de certaines communes privilégiées...

L'ALD30 (liste de 30 Affections Longue Durée, dont les cancers du cerveau) est censée couvrir tous les frais médicaux des patients souffrant d'une grave maladie. C'est un mensonge. Seul certains frais directement liés à l'affection sont parfois couverts.

L'ALD 30 autorise un remboursement à 100 % des actes médicaux directement en relation avec l'affection sur la base des tarifs de la Sécurité Sociale. Si votre médecin pratique les dépassements d'honoraires, vous devrez les payer intégralement de votre poche.

Pour prendre l'exemple de la neurochirurgie, 80 % des praticiens du secteur pratiquent le dépassement d'honoraire (de une à dix fois le plafond fixé par la Sécurité Sociale). Cela signifie qu'un patient souffrant d'une affection relevant de la neurochirurgie paiera la majeure partie des actes médicaux et des consultations.

L'alternative proposée pour couvrir ces dépassements d'honoraires est la mutuelle privée. J'ai fait la démarche. Quand vous mentionnez dans votre historique médical un cancer du cerveau en phase terminale, la plupart des mutuelles vous ferment la porte au nez et les quelques établissements qui daignent vous répondre proposent des tarifs astronomiques.

Le cancéreux n'est pas un client juteux pour les mutuelles. Le cancéreux a trop de risques de retomber malade et de coûter plus qu'il ne rapporte. Les mutuelles de santé n'ont rien à voir avec le mutualisme ou la santé, les mutuelles sont des entreprises privées destinées à engraisser leurs actionnaires grâce au juteux marché créé par la privatisation de la santé en France.

Ce système de mutuelle me donne également la curieuse sensation de payer deux fois. Les impôts que j'ai payés pendant des années n'étaient-ils pas censés financer la Sécurité Sociale ? Faut-il que je paye une mutuelle privée pour financer des actes médicaux théoriquement couverts par la Sécurité Sociale publique ? Pourquoi les médecins dépassent-ils jusqu'à dix fois les tarifs de la Sécurité Sociale ? Pourquoi les revenus moyens des médecins atteignent aisément les 100 000 euros annuels alors que le revenu médian en France est cinq fois plus bas ? Pourquoi les comptes de la Sécurité Sociale sont-ils systématiquement dans le rouge ? Les politiques élaborent-ils délibérément en début d'année des budgets de Sécurité Sociale déficitaires pour pouvoir justifier en fin d'année une réduction de la protection des citoyens ?

Lourdeurs bureaucratiques

On demande à des malades qui ont parfois à peine la force de survivre de remplir des montagnes de paperasses, formulaires, certificats, justificatifs, attestations. La bonne foi du patient n'est pas reconnue, il faut systématiquement prouver, justifier. La société, qui devrait prendre soin des plus vulnérables, les stigmatise et les éreinte.

À titre d'exemple, il m'aura fallu six mois de démarches administratives, de déplacements, d'appels téléphoniques et des douzaines de documents pour obtenir le statut d'invalide. Or ce statut n'est pas permanent, il faudra que dans quelques années, je le justifie à nouveau. Ce statut ne protège pas l'invalide de la précarité financière : ma pension d'invalidité représente seulement un tiers de mon salaire.

Les circuits de santé sont lents et complexes. Par exemple, pour faire une IRM, il vous faut d'abord une prescription du médecin traitant qui vous oriente vers un spécialiste, puis le spécialiste prescrit l'IRM, puis vous prenez rendez-vous pour l'IRM, puis vous allez acheter le produit contrastant, puis vous allez au laboratoire d'analyse médicale pour tester votre taux de créatinine, puis vous retournez au laboratoire récupérer vos résultats sanguins, puis vous allez au centre IRM (avec le produit contrastant et les résultats d'analyse), puis vous passez l'IRM, puis vous rencontrez le médecin interprétateur qui fait un compte-rendu, puis vous retournez, muni dudit compte-rendu et des clichés, chez le spécialiste qui a prescrit l'examen...

Dans la même veine, au moment d'une hospitalisation, on va vous demander quatre, cinq, six fois les mêmes informations : nom, date de naissance, adresse alors que toutes ces données sont sur les documents qui se trouvent sous les yeux de la personne qui vous pose ces questions.

Attitude des médecins

Parmi les dizaines de médecins français que j'ai été amené à côtoyer, j'ai noté plusieurs traits étonnamment récurrents. Ont-ils tous été coulés dans le même moule ? C'est peut-être bien le cas. Les sept à dix années d'études intensives font que chaque diplômé sortira avec la tête remplie des mêmes informations, schémas mentaux et paradigmes que ses collègues. A son insu, il aura été dûment formaté par l'université. Chez ces praticiens, j'ai donc remarqué :

Cette approche a plusieurs faiblesses : en premier lieu, elle se focalise sur les symptômes et ignore les causes fondamentales de la maladie : la nutrition, les facteurs psychologiques, les polluants, le stress. Après des dizaines d'entretiens, je ne connais toujours pas la cause de ma tumeur. Au mieux, certains ont invoqué des « prédispositions génétiques », un fourre-tout bien pratique qui permet d'éluder la question fondamentale. Si la cause est effectivement génétique, quid de l'épi-génétique, la capacité à moduler l'expression de certains gênes ? Pourquoi ai-je exprimé ces gènes-là ?

L'autre faille de ce protocole est le recours exclusif à des molécules thérapeutiques dont, soit dit en passant, l'efficacité, la toxicité et les effets secondaires sont documentés par les mêmes laboratoires pharmaceutiques qui les produisent et en tirent de mirifiques profits. Les essais cliniques sont-ils conduits en toute objectivité ? Dans quelle mesure les médecins connaissent-ils les véritables propriétés des molécules qu'ils prescrivent ? Quelles connaissances ont-ils des facteurs nutritionnels, environnementaux, émotionnels et de leur impact sur la santé ?

Désertification

De ce que j'en vois, le lobby des médecins impose un numerus clausus (nombre d'étudiants de médecine admis au concours de 1re année) tellement faible qu'un nombre extrêmement limité de médecins est diplômé chaque année.

Ainsi, le déséquilibre entre l'offre de soin (le nombre de médecins) et la demande de soin (le nombre de patients) ne cesse de s'accroître. Les médecins en exercice disposent donc d'un très grand nombre de patients et peuvent augmenter leurs tarifs à leur guise. Le client (patient) est captif, il est obligé d'accepter les augmentations de tarifs et/ou la dégradation de la qualité de soins et/ou l'allongement de la file d'attente car il n'a plus le choix, de moins en moins d'autres médecins sont disponibles.

Hormis les praticiens qui viennent d'ouvrir leur cabinet ou ceux qui souffrent d'une réputation tellement exécrable que les patients préfèrent agoniser que de passer entre leurs mains, la plupart ont des carnets de rendez-vous pleins plusieurs mois à l'avance. Le problème est décuplé en zone rurale et dans le milieu hospitalier.

Je vis près d'une ville de 10 000 habitants située à une soixantaine de kilomètres de Toulouse. Le carnet de rendez-vous de mon médecin traitant est plein trois mois à l'avance. Les jours de consultations libres, l'attente dure de trois à cinq heures. Il partira à la retraite dans un an, et il a les plus grandes difficultés à trouver un repreneur pour ce cabinet implanté en zone semi-rurale et ne pratiquant aucun dépassement d'honoraires.

Les médecins préfèrent manifestement s'implanter dans les grandes villes, de préférence riches, qui offrent un grand nombre de clients solvables. Ainsi, Paris présente une des plus fortes concentrations de médecins par habitants... et les dépassements d'honoraires sont quasiment systématiques.

Médecine à deux vitesses

L'édifice de la santé public était construit sur de solides fondations : les hôpitaux publics, des établissements d'excellence qui mariaient expertise, équipements de pointe, concentration de moyens, pluridisciplinarité et gratuité.

La privatisation de la santé en France nécessitait l'émergence des cliniques privées. Mais quel patient paierait pour un service qu'il peut obtenir gratuitement et à qualité égale dans un établissement public ? L'avènement des cliniques privées passait donc par la destruction de l'hôpital public.

C'est ce que nos chers politiques se sont employés à faire au cours des dernières décennies, tout en prétendant bien sûr le contraire. L'hôpital public, ce fleuron du système de santé à la française, vanté par Michael Moore dans son documentaire Bowling for Columbine, n'est plus que l'ombre de lui-même. Des décennies de sous-financement, d'hyper-bureaucratie, de changements d'orientations stratégiques, de « réorganisations » délétères et de « réformes » destructrices l'ont mis à genou et ont poussé les clients les plus solvables vers les établissements privés.

En milieu hospitalier, l'omniprésence des stagiaires, internes, étudiantes infirmières, est frappant alors que l'essentiel des équipes soignantes devrait être constitué d'aide-soignantes, d'infirmières et de médecins expérimentés. Au-delà du remplacement des salariés titulaires par des étudiants, le problème est que trop souvent, les aides-soignantes se retrouvent à faire des injections ou des prises de sang, les infirmières se retrouvent à faire des prescriptions (d'antalgiques par exemple) et les internes prennent les décisions (diagnostic par exemple) relevant normalement d'un praticien diplômé.

Le sous effectif y est dramatique. Les délais d'attente délirants, les semaines de soixante-dix heures alignées par les internes, les patients laissés des heures durant sur des brancards garés dans des couloirs en sont autant de témoignages.

Au-delà des ressources humaines, une autre différence majeure existe entre les cliniques privées de qualité et l'hôpital public : les moyens matériels. Les établissements privés de qualité proposent des prestations en terme d'accueil, de salubrité, de délais d'attente, de matériel de pointe et de restauration à faire pâlir l'hôpital public.

Lors de ma dernière hospitalisation, en plein mois de juillet, dans un grand hôpital de Marseille, j'ai vu des fenêtres qui ne ferment pas, des clims en panne, des douches qui fuient, des toilettes sales, des repas au rabais, des peintures jaunies, des ampoules grillées, des ordinateurs datant de Mathusalem. J'étais pourtant dans un service de pointe...

Si je dois être à nouveau hospitalisé, je me tournerai à contre cœur vers une clinique privée de renom. La destruction concertée de l'hôpital public m'oblige à prendre cette décision, qui va pourtant à l'encontre du modèle de société auquel j'aspire. Mais je ne suis pas prêt à jouer ma vie pour entretenir l'illusion d'un hôpital public et performant qui s'est depuis longtemps évanouie. Le patient qui n'a pas suffisamment de ressources financières n'aura pas ce choix-là, il ira à l'hôpital public ou, incapable de faire face aux coûts directs et indirects du traitement, il ne sera même pas soigné.

Hiérarchie sociale implicite au sein du système de santé

L'ironie du sort veut qu'avant d'être malade, j'ai été dirigeant dans le domaine de la santé, et j'ai donc connu l'hôpital du côté des conseils d'administration, des directeurs de labos, des présidents d'université. J'ai parcouru nombre d'établissements de santé et j'y ai vu toute la déférence que le personnel accordait à mon « rang ». Troquez votre costume Armani pour une blouse de patient et vous constaterez combien les attitudes à votre égard changent. Les médecins qui m'écoutaient benoîtement se posent désormais en autorités, les infirmières qui n'osaient m'adresser la parole me parlent comme à un enfant légèrement attardé.

Dans le système de santé français, le patient est infantilisé, il est fautif, responsable quelque part de ses problèmes de santé, et il occupe le dernier échelon de la pyramide sociale, en dessous de l'infirmière, de l'aide soignante, de la stagiaire, du personnel d'entretien.

A contrario, le médecin, quelles que soient ses qualités, humaines et professionnelles, est vénéré et se retrouve de facto au sommet de la pyramide. Son opinion, même si elle est fausse, est rarement remise en cause, sa responsabilité juridique est quasi inexistante, ses grasses rémunérations font contraste avec des internes, des infirmières et un personnel administratif sous-payés.

Il est intéressant de constater la levée de bouclier provoquée par le lancement de sites Web visant à évaluer la qualité des praticiens français. Mais comment savoir si le spécialiste sollicité est compétent quand on ne dispose pas de données objectives à son sujet ? Où trouver des évaluations impartiales sur les médecins français ?

Avant de choisir un hôtel, je lis attentivement les commentaires laissés par les internautes au sujet des établissements de la région ciblée, et généralement, l'avis des utilisateurs reflète fidèlement la réalité de l'établissement évalué. Ce type d'information est d'autant plus utile lorsque notre santé est en jeu. Les médecins sont-ils tellement au-dessus de la plèbe que celle-ci est incapable de les évaluer ? Certains entretiennent probablement un tel point de vue.

Cet article ne serait pas complet s'il ne rendait pas hommage aux médecins qui ont su éviter les nombreuses vicissitudes décrites plus haut. A l'instar des résistants qui représentaient moins de 5 % de la population française pendant la 2e Guerre mondiale, nous parlons là d'une petite minorité, qui a d'autant plus de mérite que tout (cursus universitaire, médias, politiques de santé, équations financières, hyper-bureaucratie...) les pousse dans l'autre direction.

Ces médecins qui savent écouter et partager, qui traitent le patient avec respect, qui entretiennent leur curiosité, remettent en cause leurs certitudes, élargissent leur champ d'expertise. Ceux qui font passer la santé avant le profit, l'humanité avant les statuts sociaux, l'empathie avant l'égo. A tous ceux-là, je tire mon chapeau et exprime mes plus vifs remerciements.

Ce que je pressentais sur le système sur le système de santé français est finalement validé par cet article car j'ai vécu vécu plusieurs situations similaires à celle de l'auteur, notamment les erreurs de diagnostic. Mais heureusement, contrairement à l'auteur, ce n'était que des maux relativement bénin et ma santé et mon porte monnaie n'en ont pas pâti.

Ça c'est passé il presque un an, en Février ou Mars dernier. Je me préparer à laver la vaisselle. Il y avais une casserole que j'avais complètement oublier de laver pendant plusieurs jour (voire semaine). Je l'ouvre. A l'origine il y avait un peu de riz. A présent le fond était couvert de moisissure. Pour facilité le lavage je décide de laisser trempé pendant quelque temps le fond de la casserole. Mais au moment où je verse l'eau, des particules de moisissure s'envolent et j'en respire une certaine quantité.

24 heure plus tard, je commence à avoir des maux de ventre. J'ai tellement mal que je peux à peine dormir. Malgré tout je décide de ne pas aller chez le médecin. Bien sûr je sais parfaitement comment je suis tomber malade et je me dit que ce n'est pas bien grave et que mon état devrais s'amélioré. Mais 3 jours plus tard mon état ne s'est toujours pas amélioré. Je décide d'aller voir le medecin. "Il s'agit de ma santé, on ne sais jamais, mieux vaut aller voir" me suis-je dit.

Après quelque question-réponse, il me diagnostic une gastro et me prescris des médicaments dont un contre la diarrhée. "Bizarre, me suis-je dis, mes sels sont normal. Je crois même que je ne suis pas aller au toilette de puis 2 ou 3 jour". Mais au point où j'en étais, vu mon état de faiblesse, je pris les médicament sans réfléchir. Après tout le médecin c'est ce qu'il fait non?

Erreur! 2 jour plus tard j'ai encore plus mal au ventre. Je ne dors pratiquement pas. Je dois me plier en deux pour atténuer la douleur. Dans un moment de lucidité, je me met à réfléchir à la maladie, au traitement , au symptômes pour savoir ce qui ne va pas. Je n'avais jamais eu aussi mal au ventre de ma vie je me demandais ce qui peut bien m'arrivé. Je réfléchie, réfléchie.... Et un souvenir me reviens en mémoire.

Il y a 10 ans environ je me souviens que mon frère avait très mal en ventre. Il été plié en deux me disais t-il. C’était une constipation et je m'en souviens très bien car le traitement a duré plusieurs mois.

"Ça doit être ça je doit être constipé, d'autant plus que je n'est été au toilette depuis.... je ne sais même plus depuis combien de temps!" A partir de ce moment là j'ai arrêté de prendre le médicament contre la diarrhée et je pris un médicament contre la constipation que je possédais déjà. En 24 heures ma santé s'est considérablement amélioré. En quelque jours j'étais complètement guéris.

Tout cela m'appris qu' il faut participer activement au maintien de sa santé, par exemple en se documentant comme le fait l'auteur. Je pense que dans votre cas, Pierre, ça vous a sauvé la vie. Ne pas avoir une confiance aveugle envers les médecins est, je pense, la position à adopter.